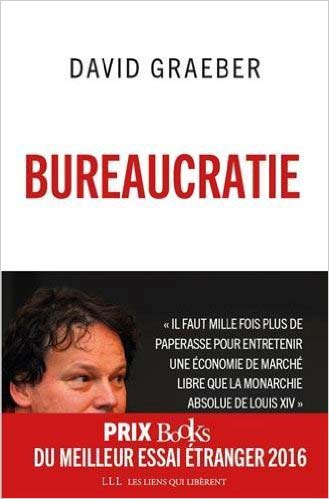

Bureaucratie

Anthropologue, économiste, anarchiste revendiqué, David Graeber a été une des figures de proue de Occupy Wall Street en 2011. Cette chronique essaye de rendre compte des principales idées développées dans son livre « Bureaucratie », mais je suis conscient qu’elle ne rend compte qu’imparfaitement d’une pensée très riche et foisonnante qui n’hésite pas à prendre des chemins de traverse, ce qui, il faut l’avouer, rend le livre un peu ardu à lire.

La première idée qui frappe dans cet essai, c’est l’idée « contre – intuitive » que le capitalisme génère une société extrêmement bureaucratique. En effet, il est de bon ton chez les politiques de fustiger la bureaucratie de l’État, pour promouvoir le libéralisme le plus débridé. Ce que nous montre David Graeber, c’est qu’il faut « 1000 fois plus de paperasserie pour entretenir l’économie de marché libre que la monarchie absolue de Louis XIV ».

Il n’hésite pas à faire des comparaisons fortes : « Malgré son ardeur à célébrer les marchés et l’initiative individuelle, cette alliance de l’Etat et de la finance produit souvent des actions qui ont une ressemblance frappante avec les pires excès de la bureaucratisation dans l’ancienne Union Soviétique ». Et la critique du capitalisme peut se faire féroce : « « libre échange » et « marché libre » signifient en réalité création de structures administratives mondiales, essentiellement destinées à garantir l’extraction de profits pour les investisseurs ».

Au-delà de cette critique globale, l’auteur se livre à une analyse plus fine sous forme de 3 chapitres qui sont autant d’essais quasi indépendants.

Le premier chapitre traite de la relation de la bureaucratie et de la violence

« Bureaucratiser la vie quotidienne, c’est imposer des règles et réglementations impersonnelles. Or, celles-ci ne peuvent fonctionner que si elles sont soutenues par la menace de la force ». En effet les structures bureaucratiques « n’ont pu être articulées et maintenues que par la menace de la violence, même si, dans leur fonctionnement ordinaire quotidien aucune violence physique réelle n’est nécessaire ».

« En pratique, la méthode bureaucratique revient invariablement à ignorer toutes les subtilités de la vie sociale réelle pour tout réduire à des recettes mécaniques et des statistiques préconçues ». Ce qui permet de prendre des décisions arbitraires et « d’esquiver le mécanisme de discussion, clarification et renégociation typique des rapports sociaux plus égalitaires »

Dans la mesure ou la bureaucratie est présente principalement pour protéger les intérêts des plus riches, « Ceux qui sont au bas de l’échelle doivent dépenser quantité d’énergie imaginative pour essayer de comprendre les dynamiques sociales qui les entourent. Ils doivent notamment imaginer les points de vue de ceux d’en haut, tandis que ces derniers peuvent se mouvoir en ignorant superbement une bonne part de ce qui se passe autour d’eux »

Le deuxième chapitre traite de la technologie

Pourquoi l’explosion de croissance technologique qui avait été prévue dans les années 50 ne s’est-elle pas concrétisée ? La thèse développée par l’auteur est que « l’orientation qu’a prise le changement technologique est elle-même largement fonction de la puissance de la finance ». Il est en effet important de « canaliser le progrès technique direction qui ne remettrait pas en cause les structures d’autorité ».

« À partir des années 1970, un grand virage a eu lieu dans l’investissement : il est passé de technologies associées à la possibilité d’avenir différent à des technologies qui ont renforcé la discipline du travail et le contrôle social ». Nous sommes ainsi passé « des technologies poétiques aux technologies bureaucratiques »

Chercheur, David Graeber fait le même constat pour la recherche, un monde qu’il connait bien et que la bureaucratie a complétement envahi : « tout le monde finit par passer le plus clair de son temps à s’efforcer de vendre aux autres des choses : projets, … ». De plus « à la tyrannie du managérialisme s’ajoute, s’il s’agit de sciences naturelles, la privatisation rampante des résultats de la recherche ». Sa conclusion sur le sujet : « Un esprit bureaucratique, timoré, imprègne aujourd’hui la vie scientifique »

Le troisième chapitre traite de la philosophie de la rationalisation qui nous fait adorer les règles.

« Peut-être un sentiment d’opérer dans le cadre d’un système de règles de réglementation formalisé, sous des hiérarchies de responsables impersonnelles, exerce-t-il en fait sur beaucoup d’entre nous la plupart du temps une sorte d’attrait caché » telle est la question que se pose l’auteur.

Il commence par analyser la figure de proue de la bureaucratie qu’a été au 19ième siècle et au début du 20ième siècle La Poste, une bureaucratie à bien des égards positive, car basée sur une organisation de type militaire mobilisée pour une vision qui apportait réellement aux populations. Malheureusement « depuis les années 1980, les parlementaires ont mené la charge, en dé finançant systématiquement la poste et en encourageant agents et substituts privés, dans le cadre d’une campagne permanente pour convaincre les Américains que l’Etat, ça ne marche pas

Il se penche ensuite sur le rationalisme comme forme de spiritualité, que revendiquent certains pour justifier la bureaucratie. « Affirmer que ses propres positions politiques sont fondées sur la rationalité …est d’une arrogance extraordinaire puisqu’il signifie que ceux qui ne sont pas d’accord avec ces conditions n’ont pas seulement tort : ils sont fous » Cette vision rationnelle pure n’est pas réaliste car « la pensée pure séparée des émotions n’existe pas ; un être humain sans émotion ne serait pas du tout capable de penser ».

Il analyse enfin la fantaisie comme un outil antibureaucratique : « La fantaisie est essentiellement une tentative d’imaginer un monde totalement purgé de la bureaucratie, qui plaît aux lecteurs à la fois parce qu’il leur permet de s’en évader par procuration, et parce qu’il leur confirme que finalement, l’ennui d’un monde administré est probablement préférable à toute autre possibilité imaginable » Cela l’amène à se pencher sur le jeu et les jeux et à suggérer que « ce qui explique en dernière analyse l’attrait de la bureaucratie, c’est la peur du jeu ». De fait, les gens sont enclins à un comportement totalement contradictoire : d’un côté ils sont allègrement créatifs par pur plaisir, par goût du jeu ; de l’autre, ils approuvent quiconque leur dit qu’en réalité ils ne devraient pas agir ainsi.

Et David Graeber de conclure : « dans la conjoncture politico-économique qui est la nôtre, où la bureaucratie est le moyen principal qu’utilise une infime partie de la population pour extraire la richesse de tous, elle a instauré une situation dans laquelle l’effort pour se libérer du pouvoir arbitraire finit par produire encore plus d’arbitraire. Résultat net : les réglementations étouffent la vie, des gardes armés et des caméras de surveillance apparaissent partout, la science et la créativité sont étranglées et nous passons tous une part croissante de nos journées à remplir des formulaires. »